Cathédrale Notre Dame de Paris

Vitraux de la rose ouest

Vices et vertus, les six premiers

Rose ouest de la cathédrale Notre Dame de Paris, partie supérieure.

De gauche à droite, regardons les couples de médaillons. La vertu se trouve dans le quatre-feuille du cercle extérieur, le vice dans le médaillon circulaire du cercle médian.

Cette notion de vice et vertu prête à sourire, semblant relever d'une morale simpliste et désuète. Laissons cette vision.

Ces deux termes contiennent une échelle de vie à gravir, un ensemble de propositions permettant de rester maître de soi-même, de ne pas s'aliéner dans des comportements incertains. Des philosophies orientales parlent ainsi, comme les aphorismes du fondateur du yoga, le maître Patanjali.

Premier couple, légèreté et pesanteur.

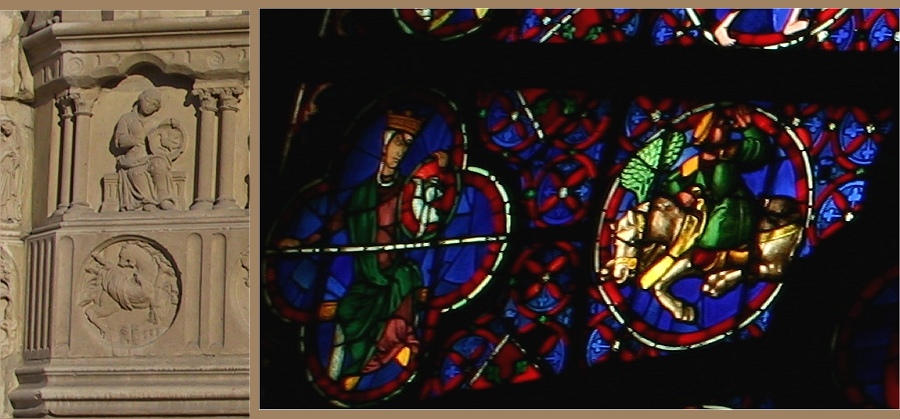

Rose ouest de Notre Dame de Paris. La légèreté, symbolisée par l'envol de l'oiseau.

La femme couronnée, assise, pointe son javelot vers le centre de la rose. Elle vise le vice associé, la lourdeur. Le carnet de l'architecte Villard de Honnecourt (1200-1250) en garde un croquis où la légèreté et la lourdeur sont associées à l'humilité et à l'orgueil.

Carnet de Villard de Honnecourt, légèreté et lourdeur, humilité et orgueil.

Sous les traits de l'oiseau qui va prendre son envol il faut entendre la légèreté, la force de la pensée qui élève, de la spiritualité. A l'opposé le vice est représenté par un homme qui chute de cheval.

Dans la rose ouest ce médaillon a été remplacé au XVe siècle par un homme sur un cheval au galop. Il se retourne pour faire un pied de nez. L'idée d'origine est perdue, trahie. Ce cavalier aurait dû être figuré tombant au sol. En regardant son double de pierre, au porche central de la façade ouest, la bonne représentation délivre son message. En effet, le maître d'oeuvre bâtisseur a pris soin de laisser dans les bas-reliefs de pierre de la façade ouest et dans le verre de la rose ouest ce message des vices et vertus et des signes du zodiaque avec les travaux des champs associés. Ultime prudence !

La légèreté et la lourdeur, dans le vitrail de la rose ouest et en bas-relief au portail royal.

Le cavalier chute. Il va se rompre le dos sous son propre poids. Regardez le: il va crier de douleur.

Le bas-relief du portail royal montre la chute du cavalier, due à une pesanteur non maîtrisée.

Au passage, remarquons l'ordre des médaillons de verre. Il correspond presque exactement au message sauvegardé dans la pierre, au portail royal. Au milieu de la façade ouest chaque ébrasement de pierre, à gauche et à droite, porte six doubles rangées de vertu et de vice. Au côté gauche, à l'extérieur, la légèreté et la lourdeur ouvrent l'enseignement du chemin vers la conscience, la plénitude.

Dans le vitrail de la rose ouest les vertus et vices se développent dans le même ordre. En regardant la rose ouest de l'intérieur, la légèreté et la lourdeur sont le premier couple. Elles démarrent la série, également de gauche à droite.

Ce message invite à s'élever, non à s'abaisser. Cela paraît tellement futile !... Mais prenez le temps de vous arrêter quelques secondes.

Chacune de nos pensée ou action nous alourdit ou nous rend plus léger. Les expressions populaires le prouvent : "avoir le coeur léger", ou bien "il est lourd", en parlant de quelqu'un, et encore "j'en ai plein le dos", et enfin "je me sens plus léger" lorsqu'une tâche difficile est achevée, lorsqu'on a reconnu un mauvais comportement envers un proche...

L'image même de la psychostasie, pesée de l'âme pour les chrétiens, pesée du coeur pour les égyptiens du temps des pharaons, évoque la séparation du lourd du léger.

Le diable qui vient de la terre entraîne l'âme du mauvais riche en enfer, l'ange emmène au ciel l'âme du pauvre lépreux. Le coeur du défunt égyptien est mis sur un des deux plateaux de la balance, devant Osiris. L'autre plateau reçoit la plume de Maat, déesse de la Justice, de l'Harmonie. Si le coeur est plus lourd que la plume, le plateau s'abaisse vers le sol et le monstre Ammit, à tête de crocodile, au buste de lion et à la croupe d'hippopotame, attrape l'infortuné coeur et le dévore. Le défunt connaît alors le plus terrible des châtiments, la deuxième mort, celle de son âme, sa mise en enfer, après avoir connu la première mort, celle de son corps. Le pauvre lépreux ne connaît pas la deuxième mort. Son âme s'élève au ciel où il connaît une deuxième naissance.

Ami visiteur, tu es venu entendre la voix des vitraux. Que le lourd et le léger soient ton guide, la boussole de tes pensées, sentiments et actes, constamment.

Si la Rose Ouest ne devait avoir qu'une paire de médaillons, ce serait celle-ci. Cette simplicité extrême conduit à la lumière intérieure, à la solution des difficultés. Elle donne une énergie inépuisable en toute circonstance. N'oublie pas, ami lecteur, c'est le cadeau de la Rose.

Deuxième couple, la sagesse et la folie.

Rose ouest de Notre Dame de Paris. La sagesse, symbolisée par le serpent dompté.

Un serpent s'enlace sur un bâton vertical. Nous avons vu au flanc gauche du trumeau central du porche ouest un serpent enroulé autour de la taille de la femme personnifiant la "Dialectique", une des "Voces", les "voix pour dire", du Trivium médiéval. Là, la Dialectique pointe son index droit devant elle. Un serpent s'enroule à sa taille, faisant office de ceinture.

A gauche la vertu et le serpent enroulé sur un baton (atelier de taille du XIIIe siècle). A droite la dialectique, où la ceinture est un serpent (atelier XIXe siècle de Viollet le duc). Notons la différence de style au XIXe ; dans le drapé trop ample et la représentation de profil de la femme.

La dialectique est l'art de l'argumentation pour convaincre. Le serpent rappelle que cet art est un terrain glissant, que les mots parfois tuent, car dans la bouche peut se trouver "une langue de vipère". Ici, par contre, une fois enroulés sur le bâton, fixés, les mots deviennent mesurés. Ils sont l'expression d'une pensée maîtrisée, apaisée. Le bâton d'or qui a le pouvoir de faire s'enrouler et de fixer le serpent ondulant rattache cet emblème au caducée. Mais que représente réellement ce bâton ?

Détail du serpent enroulé sur le bâton, docile et pacifié.

Bien plus, au delà des mots, le serpent reflète les pensées, souvent excessives dans leur vivacité, dans leurs mutations incessantes. Elles ne laissent à l'homme aucun répit, elles le dominent, le rendent fou, étranger à lui-même. Les pensées envahissent constamment le champ de conscience. Dans le sommeil, elles provoquent les rêves qui sont généralement obsessionnels de peurs diverses.

Magie du bâton qui arrête ce processus, qui pacifie ces redoutables serpents qui sifflent dans nos têtes.

La justesse de vue, la sagesse, s'oppose à l'errance du personnage du médaillon complémentaire dans lequel un homme avance à grand pas, tourné vers l'arrière. Son équilibre s'appuie sur une vision du passé, il ne voit pas l'avenir auquel il tourne le dos. Il est un des deux seuls personnages de la rose à être pieds nus. Débraillé, la poitrine dénudée, il tient de sa main droite un objet de forme ovoïde qu'il porte au niveau de son oreille. Sa main gauche tient un bâton court au sommet peu renflé. A droite et à gauche deux formes vertes peignent l'environnement champêtre où notre homme chemine.

Cathédrale Notre Dame de Paris, rose ouest. Médaillon de la folie.

Tout voyageur doit se munir d'un bâton qui sert d'appui, d'arme, d'outil tout au long de son voyage. Le bâton de notre homme est trop court, ainsi il devient inutile. La forme tenue dans la main droite, imprécise, ne peut s'identifier. Le bas-relief de la façade ouest vient à notre secours.

Détail du visage de la folie. Rose ouest de Notre Dame de Paris. Pureté de lignes du visage.

Sur celui-ci un homme marche pieds nus dans la campagne. Il avance en se retournant, ne regardant ni son chemin, ni où ses pieds le porte. Folie ! Assurément il va chuter rapidement. Sa main droite enserre un bâton court terminé par un renflement. La forme désigne une marotte, le sceptre du bouffon, de la folie. Sa main droite porte comme une corne ou un gros coquillage. Le porte-t-il à sa bouche, à son oreille ?

La folie sur le bas-relief de la façade ouest de la cathédrale Notre Dame de Paris

Notre Dame de Paris. Détails de la folie

Ce fou médiéval ne vous rappelle-t-il pas un autre fou célèbre ?

A gauche, le Fou de la lame de Tarot 0, ou Mat, du château des Avenières (Haute Savoie). A droite le Fou de la cathédrale Notre Dame de Paris

En effet, le Fou, ou Mat, ou lame zéro, du tarot de Marseille ressemble dans ses traits essentiels à notre Fou des années 1225, à la cathédrale Notre Dame de Paris. A gauche, le Fou, réalisé en mosaique au château des Avenières (Haute Savoie) vers 1912, fait partie d'un tarot complet sur les murs de sa chapelle privée.

Oui, cette paire de médaillon montre un pensée maîtrisée, la seule sagesse. A l'opposé un homme erre, au gré des voix que sa corne ou coquillage lui permet d'entendre, ses fantômes intérieurs.

Un proverbe s'applique à cette paire de vertu et vice : "A mauvaise tête, bonnes jambes". Si nos pensées sont infondées ou mal abouties, il nous faudra faire et refaire notre ouvrage pour espérer le mener à terme, sans épargner notre peine et notre sueur.

A un niveau plus philosophique ce médaillon du serpent dompté appelle à discipliner strictement le mental. Si au moyen-âge les concepts psychologiques ne sont pas posés explicitement, ce symbole graphique prouve néanmoins une profonde compréhension de ce sujet extrêmement difficile.

Troisième couple, dépouillement et luxure.

Cathédrale Notre Dame de Paris, rose ouest. Vitrail de la pureté, l'immolation par le feu.

Un oiseau au plumage d'or flambe au sein d'un brasier ardent.

Magnifique symbole.

Ce couple de médaillons pourrait s'intituler, de façon plus classique, la vertu de la pureté face au vice de la luxure. Cependant ce serait perdre la dynamique de ces concepts. La pureté n'est pas un état, mais un chemin que nous acceptons de prendre ou non. C'est un chemin exigeant comme l'indique l'oiseau d'or dans le brasier.

En effet cet oiseau peut être assimilé à l'oiseau Phénix, fabuleux et mythique, qui renaît de ses cendres après s'être immolé volontairement. Les charbons ardents vont détruire ses matières adustibles et hétérogènes, ne laissant que l'or pur au fond de la coupelle en cendre d'os (opération chymique de la coupellation). Cette opération est un véritable supplice pour les matières impures, agrégées à l'or. Elles vont disparaître dans la coupelle, sous l'effet d'un feu très violent. Seul l'or apparaîtra, à l'issue de l'opération chymique utilisée par les essayeurs et les orfèvres du moyen-âge. Une fois la coupelle refroidie, la partie pure, l'or, apparaît, épurée, comme l'oiseau d'or de ce médaillon. C'est un processus dynamique, semé de souffrances et de renoncement, mais qui libère et révêle la partie pure de soi, étouffée sous les haillons des vices.

Rose ouest de Notre Dame de Paris. L'oiseau Phénix ou le trésor caché.

S'opposant

au processus de purification de l'oiseau d'or le médaillon opposé

montre la luxure. Une

femme replace une mêche de cheveux à l'aide d'un miroir tenu de l'autre

main. Elle se

fait belle pour jouer de son attrait. Ainsi est symbolisée la recherche

du plaisir, de l'attachement à paraître. D'une manière plus large et

plus philosophique, cette femme est l'archétype de l'addiction. Notons

avec amusement qu'elle est addicte à son écran, son miroir, étrange

résonance avec notre vie actuelle...

Cathédrale Notre Dame de Paris, rose ouest. Vitrail de la luxure, la femme au miroir

La femme, trônant comme une reine, est vêtue d'un riche manteau. La doublure blanche est parcourue de triangles noirs, cousus tête-bêche, indiquant de la fourrure de vair. Le miroir est grand, il a la taille du visage.

Rose ouest de Notre Dame de Paris. Détail du vice de la luxure, une femme se coiffe.

Prenons un instant pour étudier la manière de peindre sur ce vitrail les traits du visage. La lèvre supérieure est modelée par un trait horizontal épais dont sa partie supérieure ondule en trois vaguelettes. La lèvre inférieure et le menton sont circonscrits par deux petits cercles se chevauchant. Des traits délimitent les phalanges des doigts comme des tendons de la main. Devant la rose et à l'oeil nu, de tels détails sont difficiles à distinguer, alors, au niveau du sol de la nef ...

Quant aux verres du vitrail, observons les fines piqures qui grêlent la surface des verres bleus, les boursoufflures inégales, les bulles d'air encloses dans la pâte vitreuse. Par ces irrégularités le vitrail respire, il diffracte la lumière et devient une matière vivante, à l'opposé du verre industriel contemporain, trop parfait.

Revenons au vice de la luxure, opposé au dépouillement, à la purification.

La seule recherche du plaisir, sexuel ou autre, peut devenir un puissant tyran qui domine l'esprit de l'homme, ne lui laissant pas de répit, occupant son esprit, son temps, son énergie.

Ainsi devenu esclave, l'homme soumis à ce vice ne se connaît plus, il devient étranger à lui-même. La purification par les flammes de sa volonté l'amène à consumer ces pensées (le bâton d'or où s'enroule le serpent de la vertu précédente). Par une aspiration forte à vivre la légèreté de l'esprit (les ailes de l'oiseau de la première vertu), l'homme se retrouve lui-même et quitte cette aliénation de soi. La luxure est protéiforme et revêt plusieurs formes d'addiction, même si l'addiction sexuelle reste la plus emblématique.

Quatrième couple, le don opposé à l'égoïsme, la charité à l'avarice.

Rose ouest de la cathédrale Notre Dame de Paris, vitrail de la charité. Photo un peu floue.

La vertu couronnée se contorsionne avec beaucoup de difficulté dans son vitrail pour tenir en main son écu et sa lance. Pour le maître verrier c'est la seule façon de placer la tête de la femme, à la différence des deux précédentes vertus dont le vitrail quatre-feuille est moins incliné. Cette particularité se retrouve par symétrie de l'autre côté de la rose.

L'écu présente un mouton, un bélier plus exactement, reconnaissable aux cornes spiralées sur sa tête.

rose ouest de Notre Dame de Paris, vitrail du bélier. Photo un peu floue.

Le bélier ou mouton porte sur son dos une toison, richesse vitale pour les hommes du moyen-âge. Aussi leur tonte procure-t-elle la laine tant recherchée. Cette particularité est le symbole même du don. L'animal offre à l'homme son précieux trésor, sa laine.

C'est la vertu de la charité, une des trois vertus théologales de la foi chrétienne, avec la foi et l'espérance, que la rose ouest développe au sixième et huitième lobe. La charité est une vertu majeure du christianisme. Sans la charité, pratiquer les autres vertus est vide de sens.

rose ouest de Notre Dame de Paris, vitrail de l'avarice

A l'opposé l'avare sort les pièces d'or cachées sous son bliaud pour les enfermer dans un coffre. Il dépose également une bourse remplie. Son avarice est si grande qu'il préfère laisser ses pieds nus, comme le fou de la rose. Il porte les chevaux longs, non coupés, également pour ne pas faire de dépense. Est-il heureux pour autant ? Ses sourcils sont plissés, peints en accent circonflexe par le verrier. Notre homme fait donc triste mine et tout le poids du monde semble peser sur ses épaules. Il n'est pas heureux.

Que n'a-t-il la légèreté d'âme vue au premier couple de médaillon !

La capacité de donner, dont la vertu s'appelle la charité, s'oppose au vice de l'avarice. Paradoxalement, par le don, l'âme se dépouille et s'enrichit, tandis que par la rétention, l'avarice, l'âme s'obscurcit, s'enténèbre.

Là encore, l'avarice monétaire n'est pas la seule forme d'avarice. La pire avarice est le refus de l'autre, l'absence d'amour pour l'autre. La capacité de don, également, doit davantage s'exercer sur un plan humain, don de temps, d'amitié, d'amour envers les autres.

Le don procure de l'énergie, de l'air, l'ouverture aux autres et au monde. L'avarice éteint, enferme, alourdit, enténèbre. Cette dynamique s'impose à tous.

Cinquième couple, la conviction s'oppose au doute, le martyr à l'apostat.

s

s

Rose ouest de la cathédrale Notre Dame de Paris. Vitrail de la couronne des martyrs.

Nous arrivons au deuxième couple de vice et vertu spécifiquement religieux, chrétien. Hormis la charité, les précédents nous ont donné une philosophie de vie, dirigée vers la maîtrise de soi, la clarté intérieure.

La vertu tient une couronne d'or, que ses doigts n'osent toucher. Celle-ci est l'attribut par excellence du martyr qui sacrifie sa vie pour ne pas renier sa conviction sous la contrainte, comme Sainte Blandine, jeune esclave. En l'an 177 les chrétiens sont martyrisés en Gaule : La jeune Blandine est offerte aux lions dans l'amphithéatre de Lyon (1), mais ceux-ci s'en écartent. Ligotée dans un filet de gladiateur, elle périt, encornée par un taureau. Ses quarante camarades finissent martyrs également, chairs offertes pour les jeux du cirque, aux jours des bêtes, dans le même amphithéatre de Lyon. En effet ces hommes et femmes refusant de prêter allégeance à l'empereur romain ne sont pas dignes de périr sous le bras armé de gladiateurs. Seules les bêtes peuvent accomplir cette besogne, pour le plus grand plaisir des spectateurs venus boire leur sang de leurs yeux.

(1) Amphithéatre classé Monument historique en 1961. Les témoins visuels écrivirent le récit de ces atrocités dans une lettre adressée à leurs frères d'Asie.

Les mosaïques italiennes des coupoles des églises, du Ve au XIe siècle, montrent des centaines de couronne de martyr, non pas en métal doré, mais en végétaux. Des couronnes de lauriers sont maintenues à bout de bras recouverts d'un linge blanc, afin que leur pureté ne soient pas souillée.

De la même manière, ici, la main ne saurait toucher cette couronne, récompense au ciel du martyr subi au nom de sa foi, au nom du Christ.

rose ouest, cathédrale Notre Dame de Paris, vitrail de la couronne du martyr, détail.

A l'opposé de cette conviction, le vitrail portant le vice montre un homme quittant une église. Il doute. Il s'éloigne de son entrée, se retournant une dernière fois. Au pied de l'entrée un habit est jeté à même le sol. L'homme n'est pas un moine, ses cheveux n'étant pas tonsurés. Est-ce quelqu'un qui renie sa foi, qui apostasie ? Le fait de montrer un laïc apostasiant, ou doutant, est un message moins violent à transmettre que si l'homme est clerc.

rose ouest de la cathédrale Notre Dame de Paris, vitrail de l'apostasie

Le bas-relief correspondant, façade ouest, montre nettement une capuche prolongeant le haut du vêtement. Là, il s'agit bien d'un habit de moine, le froc. Les bras et les mains sont figurées comme sur le vitrail. L'avant-bras droit est levé et les doigts se tendent. Le bras gauche s'abaisse et les doigts désignent l'église. Une paire de bottes est abandonnée à l'entrée du bâtiment, comme sur le vitrail. La tête de l'homme étant mutilée, il n'est pas possible d'identifier avec certitude son appartenance au clergé, au vu d'une éventuelle tonsure.

Le lecture de ce vice reste cependant facile, le médaillon dénonce le doute ou, pire, le reniement de sa foi, la volonté de ne pas s'engager, la tiédeur.

L'homme s'éloigne de l'église, ses mains le protégeant du danger qu'elle représente. Il ne veut pas devenir martyr, ni donner une part de son sang dans un combat proche (croisade contre les cathares à partir de 1208) ou lointain (les huit croisades en Orient) pour la foi chrétienne. Notre homme ne tient pas à mourir pour un idéal. Il part mener sa vie propre, loin de l'appel, de l'apostolat sous toutes ses formes.

Cathédrale Notre Dame de Paris, bas-relief du doute ou de l'apostasie.

"Je vomirai les tièdes", a dit le Christ. Ce couple de médaillons appelle clairement, à la différence des autres, à un engagement personnel total au service de l'Eglise, l'Ecclesia, la communauté (des hommes). L'homme est au service de l'église du Christ. Le doute engendré par l'égoïsme est dénoncé.

Pour nous, hommes ou femmes contemporains, la rose nous interpelle sur notre engagement aux autres plutôt que de choisir un repli sur soi.

Sixième couple, la foi et l'idolâtrie.

Rose ouest de la cathédrale Notre Dame de Paris, vitrail de la foi

La Foi, une des trois vertus théologales des chrétiens, trône au sommet de la rose ouest, dans le sixième lobe.

La foi est le propre du croyant en religion. Le chrétien a foi en Dieu, au monde céleste, au Salut après la mort, comme le Christ crucifié l'a enseigné par sa résurrection dans la nuit de Pâques. Seule la foi lui permet d'entrevoir le Royaume de Dieu à l'oeuvre dans le monde terrestre. L'expression populaire "avoir une foi à déplacer les montagnes" révêle la puissance de celle-ci. Les nombreux malades guéris par le Christ le dûrent à leur seule foi : "Va, ta foi t'a sauvé", leur dit Jésus.

Le chrétien reçoit le sacrement de l'Eucharistie, le dimanche à la messe. Ce sacrement transforme le pain et le vin offerts par les hommes sur la table de communion en corps et le sang du Christ par l'intercession du prêtre. Il est le sacrement central du chrétien. Aussi figure-t-il ici dans le médaillon de la vertu de la foi sous la forme d'une croix, instrument de la crucifixion de Jésus. Quant au calice d'or, il recueille le sang et l'eau jaillis du flanc droit du Jésus-Christ lorsque le centurion lui transperça le flanc de sa lance.

La vertu de la foi est symbolisée dans le médaillon de la rose par un calice en or portant une petite croix verte.

Rose ouest de Notre Dame de Paris, vitrail de la croix verte dans le calice

La croix est verte, comme dans d'autres vitraux de crucifixion de cette époque. En effet le vert est la couleur de la vie. Cette couleur signifie que la croix, pour le chrétien, n'est pas un objet de mort, mais un instrument de vie, d'une vie céleste, de la vie éternelle. C'est sa foi.

Le calice qui recueille le sang du Christ figure la communion du chrétien, lors de l'Eucharistie, sous l'espèce du vin transubtantié en sang du Christ. L'hostie est la transubstantiation du pain en corps du Christ.

Ajoutons que l'iconographie médiévale conjugue ce thème de la croix et du sang du Sauveur, Jésus, avec la coupe qui recueille son sang et son eau, s'écoulant de son flanc droit transpercé. Cette coupe est tenue par une sainte femme qui se trouve au pied de la croix, avec la mère du Christ, Marie. Cette coupe devient le départ du mythe du Graal, coupe contenant le sang et l'eau jaillis du flanc du Christ. Un des romans de Chrétien de Troyes s'intitule d'ailleurs "Le conte du Graal" (1135-1183). Les vitraux de ce temps évoquent à demi-mot ce mythe.

Tel est le thème de ce très curieux vitrail de la cathédrale de Sens, où la crucifixion de Jésus montre une sainte femme recueillant précieusement le sang du Christ dans la coupe du Graal, sous l'oeil très vigilant d'un archange tirant son épée de son fourreau.

Cathédrale de Sens, vitrail de la crucifixion

Deux détails rendent ce vitrail encore plus surprenant. Le pommeau du calice est un cercle à huit rayons, une rouelle. Qu'elle se rattache à une tradition celtique ou compagnonique, sa présence dans ce vitrail accentue l'identification au Graal. L'archange est, quant à lui, debout sur le sommet d'une rouelle beaucoup plus large. Il défend ce Graal, le Saint des Saints, que seule la corporation à la rouelle semble pouvoir conserver.

Le calice d'or de la rose ouest de la cathédrale Notre Dame de Paris se situe-t-il dans cette lignée ?

Cathédrale Notre Dame de Paris, portail ouest, bas-relief du soleil et de la lune sur la croix.

Au portail royal de la façade ouest la femme personnifiant la foi tient dans son médaillon aussi une croix. Celle-ci n'est pas posée sur un calice car elle remplit tout l'espace. En haut à gauche un petit cercle sur lequel restent encore des vestiges de pigments rouges figure le soleil. De l'autre côté devait figurer la lune, aujourd'hui disparue. Nous retrouvons ces deux luminaires sur le vitrail de la crucifixion de Sens.

L'absence de calice met davantage en relief la croix, unique symbole des chrétiens. L'allusion symbolique au Graal, explicite à Sens, suggérée dans la rose ouest, est absente du parvis.

Le vice de l'idolâtrie, ou l'adoration d'une image, d'une statue, et par extension d'une personne, s'oppose à la vertu de la foi.

Dans le vitrail de l'idolâtrie un homme prie, un genou à terre et les mains jointes, une petite statue en or d'un homme jeune, ayant deux cornes au front et habillé uniquement d'un pallium dépourvu de croix, tombant de son cou vers son avant-bras gauche. Le pallium est une sorte d'écharpe sacerdotale réservée seulement aux grands prélats.

Rose ouest de la cathédrale Notre Dame de Paris, vitrail de l'idolatrie

Nous comprenons que l'homme prie le Diable, figuré non pas en bouc cornu, mais sous les traits d'une agréable divinité grecque ou romaine, ayant les traits de la jeunesse. Au delà d'une invocation à de supposés dieux païens, l'idolâtrie semble être davantage l'idolâtrie des choses apparentes, matérielles, sous toutes leurs formes. L'homme n'a pas la foi. L'oeil de son coeur ne pénètre pas l'essence des événements, il reste en surface.

Cette vision moderne, cette idolâtrie au deuxième degré, ne doit pas cacher, toutefois, l'importance de la croyance réelle au Diable à cette époque. Rue du Cloître Notre-Dame, sur le côté gauche de la cathédrale, une série de haut-reliefs raconte la légende du moine Théophile qui vend son âme au Diable pour se venger d'un mauvais sort. Le pacte signé de son sang, il est pris de remord. Il implore la miséricorde de la Vierge Marie qui, dans son amour de mère pour les vivants et dans sa toute puissance vis-à-vis des ténèbres, arrache le pacte satanique des mains du Diable, délivrant ainsi le malheureux moine. Cette légende court également sur les murs des églises romanes, elle est un véritable best-seller au moyen-âge.

Enfin, un troisième aspect de l'idolâtrie est lié à une question théologique de fond. Son importance est telle qu'elle participe à la rupture entre la chrétienté d'orient, Byzance, et d'Occident, Rome. L'Islam proscrit la représentation en images de Dieu, de son Prophète, et des créatures, afin que les iconophiles, qui aiment les représentations imagées du réel, ne deviennent pas des idolâtres, adorateurs d'image, coquille vidée de son essence. Cette utilisation de l'image questionne de la même manière l'empereur de Byzance où se déroule une guerre entre iconophiles et iconoclastes (qui rejettent toute forme imagée). Cette question interpelle aussi Charlemagne dont le conseiller Théodulfe (755-821), son missi dominici, évêque d'Orléans et fondateur de l'abbaye de Fleury (Saint Benoit-sur-Loire) vient de rédiger les "traités carolins", argumentaire pour interdire les images. Le concile de Nicée, en 787, autorise à nouveau les figurations dans les églises. Charlemagne, pour ne pas heurter la papauté, laisse ces ouvrages en retrait.

Continuer vers les six Vices et Vertus suivants de la rose

Retour à la page "Rose ouest de Notre Dame de Paris"

Un commentaire, une réaction ? Alors écrivez-moi ou laissez un tweet à @ijnuhbes